从佃户到田面主:宋代土地产权形态的演变戴建国摘要:历史上的永佃权和田底田面权最初产生于宋代。宋代日趋成熟的典权关系为土地流通、合理配置土地资源开辟了新的途径,促进了地权的进一步分化,为后来田底、田面权的流行提供了条件。北宋时官田佃户的永佃权事实上已经形成。到南宋,独立的田面权在官田中已经清晰出现,在经济发达地区的学田租佃关系中也已经产...

“一枝藤杖平生事”———宋代文人的杖及其文化蕴涵沈金浩在宋代文人的笔下,杖是一个经常被言及的对象。宋人笔下之杖名目繁多,而杖的材质、拿法、使用时所搭配的“行头”、使用环境、所做之事又有一定的类型偏向性。在宋人有关杖的描写中,寓含、附着了非常丰富的文化、审美心理信息。由“杖文学”的演变,我们可以清晰地看到中国文人人生态度、价值观念、审...

“选精”、“集粹”与“宋代江南农业革命”———对传统经济史研究方法的检讨李伯重“宋代经济革命说”是国际中国史坛上最流行的成说之一,本文彻底否定了这种观点。文章指出,中国是个传统的农业社会,如果真有“宋代经济革命”,首先应表现为“宋代江南农业革命”,但从经济成长方式看,宋代江南虽有若干重要进步,但并没有出现可以称为“革命”的重大变化。因...

“五德终始”说之终结———兼论宋代以降传统政治文化的嬗变刘浦江以阐释政权合法性为目的的五德终始说建立在对宇宙系统的信仰之上,经过宋代儒学复兴的冲击,被宋儒以道德批评为准则的正统论取而代之。但五运说的残余影响仍长期存在,直到明代,朝野间仍在继续讲求德运。五运说在宋代所面临的危机并不是一个孤立的现象,而是中国传统政治文化的一种共同境遇。...

“六根互用"与宋代文人的生活、审美及文学表现兼论其对“通感”的影响周裕锴摘要:大乘佛教诸经尤其是《楞严经》中“六根互用”的观念,在北宋中叶以后士大夫习禅的背景下,逐渐向日常生活和审美活动方面滲透。以苏轼、黄庭坚、惠洪人为代表,从个人修道体验出发,追求六根通透、一心湛然无染的境界。由此带来三个变化:一是有意混同眼、耳、鼻、舌、身等...

![[城市房价]北京市房价趋势分析报告(2025年4月版)-西城区](https://yunshufang001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/convert/202505/23/798767/thumb-P1-0950daa9-da49-415b-8cb6-8e3e8d0406f1-320x453.webp) [城市房价]北京市房价趋势分析报告(2025年4月版)-西城区11927页

[城市房价]北京市房价趋势分析报告(2025年4月版)-西城区11927页![[小区点评]胜古南里(北京朝阳)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)](https://yunshufang001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/convert/202508/21/743778/thumb-P1-65381ca8-000b-4af7-98ba-9bb502def2f7-320x453.webp) [小区点评]胜古南里(北京朝阳)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)8658页

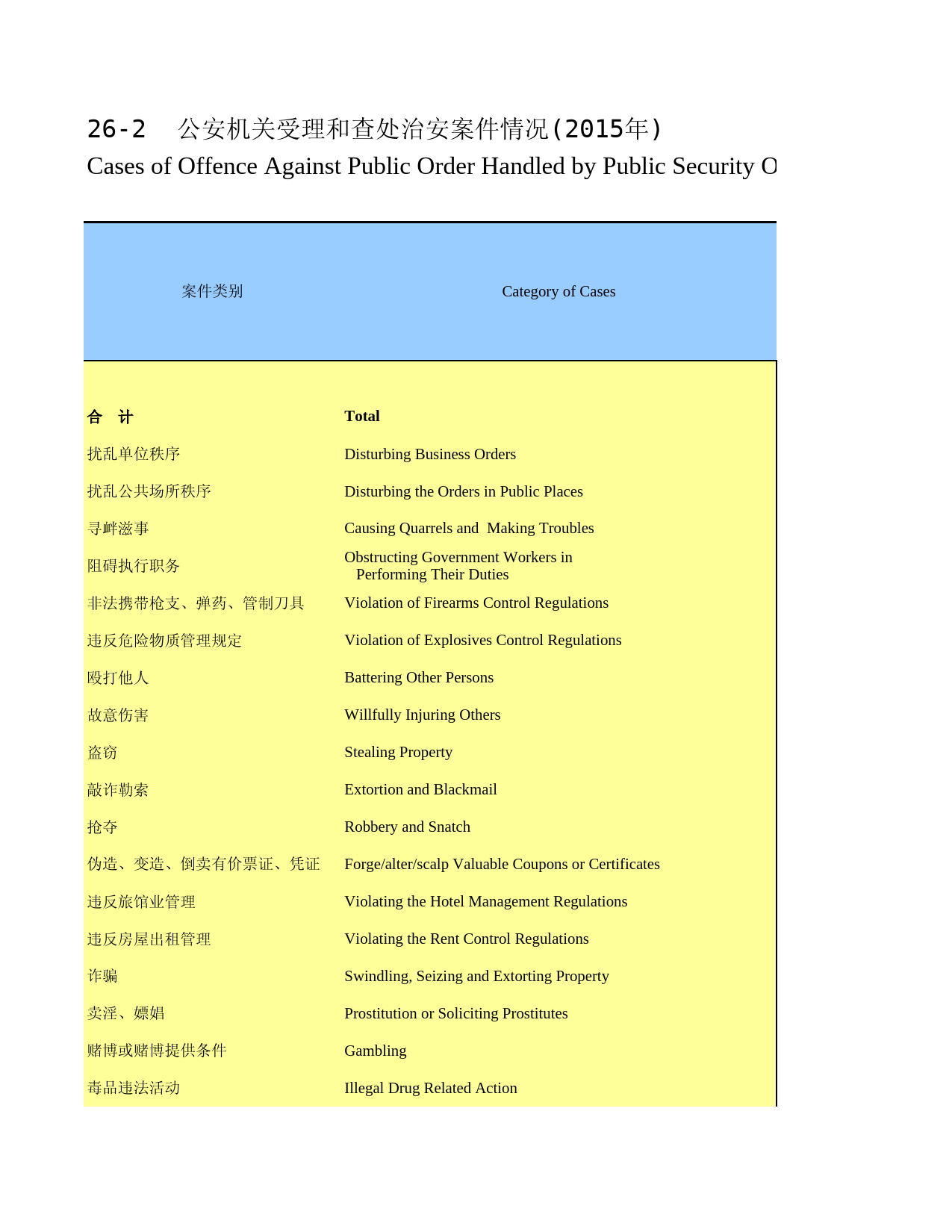

[小区点评]胜古南里(北京朝阳)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)8658页 河南统计年鉴2016_ 2602114页

河南统计年鉴2016_ 2602114页![[专精特新]上海新平精细化学品有限公司行业竞争力评级分析报告(2023版)](https://yunshufang001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/convert/202509/13/633989/thumb-P1-8b2cf305-38af-4176-aac4-8478d028156f-320x453.webp) [专精特新]上海新平精细化学品有限公司行业竞争力评级分析报告(2023版)8112页

[专精特新]上海新平精细化学品有限公司行业竞争力评级分析报告(2023版)8112页 《特色田园乡村建设指南》836页

《特色田园乡村建设指南》836页![[小区点评]麓湖路3号大院(越秀区)住宅小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)](https://yunshufang001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/convert/202505/27/670991/thumb-P1-1e538d71-11a4-48be-b182-b951c310816b-320x453.webp) [小区点评]麓湖路3号大院(越秀区)住宅小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)857页

[小区点评]麓湖路3号大院(越秀区)住宅小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)857页![[小区点评]百合山庄(龙岗区)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)](https://yunshufang001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/convert/202505/28/679483/thumb-P1-64e2c313-39e4-42a4-b577-1efb00d82e09-320x453.webp) [小区点评]百合山庄(龙岗区)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)859页

[小区点评]百合山庄(龙岗区)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)859页![[小区点评]东方明珠城(龙岗区)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)](https://yunshufang001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/convert/202505/28/681400/thumb-P1-7f09a123-caf6-42ee-8e91-cce7a101d4c7-320x453.webp) [小区点评]东方明珠城(龙岗区)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)859页

[小区点评]东方明珠城(龙岗区)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)859页![[小区点评]安亭中央公园(公寓住宅)(上海嘉定)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)](https://yunshufang001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/convert/202505/29/718371/thumb-P1-58d22179-470a-425d-8267-9244fb675378-320x453.webp) [小区点评]安亭中央公园(公寓住宅)(上海嘉定)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)1330335页

[小区点评]安亭中央公园(公寓住宅)(上海嘉定)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)1330335页![[小区点评]彩电宿舍(北京海淀)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)](https://yunshufang001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/convert/202508/21/743782/thumb-P1-fd567665-baa0-475a-a568-3e957c84efda-320x453.webp) [小区点评]彩电宿舍(北京海淀)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)66257页

[小区点评]彩电宿舍(北京海淀)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)66257页![[工业企业评级排名]中国专精特新企业行业竞争力评级分析报告(2023版)(样本预览)](https://yunshufang001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/convert/202508/26/825083/thumb-P1-2987c4a9-02b8-47a5-b3ec-9f3ee4763fb9-320x453.webp) [工业企业评级排名]中国专精特新企业行业竞争力评级分析报告(2023版)(样本预览)1066111页

[工业企业评级排名]中国专精特新企业行业竞争力评级分析报告(2023版)(样本预览)1066111页![[小区点评]中旅国际公馆(一期)(福田区)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)](https://yunshufang001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/convert/202505/28/678791/thumb-P1-f13d2f31-eec0-4128-99a5-2c06341846b7-320x453.webp) [小区点评]中旅国际公馆(一期)(福田区)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)1860页

[小区点评]中旅国际公馆(一期)(福田区)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)1860页![[小区点评]江南水乡(温州市瑞安市)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)](https://yunshufang001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/convert/202502/21/774729/thumb-P1-36fe475d-af8a-44cf-861e-e34aee034fc5-320x453.webp) [小区点评]江南水乡(温州市瑞安市)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)7163页

[小区点评]江南水乡(温州市瑞安市)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)7163页![[推荐国标] GB_T 10781.2-2022 白酒质量要求 第2部分:清香型白酒](https://yunshufang001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/202305/29/203985/P1-8f6cc700-cd5f-428c-90a8-58084704d8fe.png) [推荐国标] GB_T 10781.2-2022 白酒质量要求 第2部分:清香型白酒8378页

[推荐国标] GB_T 10781.2-2022 白酒质量要求 第2部分:清香型白酒8378页![[小区点评]首开熙悦山澜庭(北京房山)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)](https://yunshufang001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/convert/202508/21/746761/thumb-P1-722d5750-8202-429b-9d38-ee5b554e4236-320x453.webp) [小区点评]首开熙悦山澜庭(北京房山)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)11958页

[小区点评]首开熙悦山澜庭(北京房山)小区居住环境竞争力评级及房价趋势分析报告(2024版)11958页 走向共同富裕的解决相对贫困思路研究_檀学文30317页

走向共同富裕的解决相对贫困思路研究_檀学文30317页 GB_T 25499-2010 城市污水再生利用 绿地灌溉水质379页

GB_T 25499-2010 城市污水再生利用 绿地灌溉水质379页![[推荐国标] GB_T 20977-2007 糕点通则](https://yunshufang001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/202305/28/201710/P1-edf88c8a-787d-4203-8765-11bf295da5c5.png) [推荐国标] GB_T 20977-2007 糕点通则79610页

[推荐国标] GB_T 20977-2007 糕点通则79610页![[推荐国标] GB_T 10781.1-2021 白酒质量要求 第1部分:浓香型白酒](https://yunshufang001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/202305/29/203842/P1-f9b77e15-9bd6-4547-a529-c7618dc50092.png) [推荐国标] GB_T 10781.1-2021 白酒质量要求 第1部分:浓香型白酒122813页

[推荐国标] GB_T 10781.1-2021 白酒质量要求 第1部分:浓香型白酒122813页 IPO招股书_ 诺诚健华IPO:诺诚健华首次公开发行股票并上市招股说明书51393页

IPO招股书_ 诺诚健华IPO:诺诚健华首次公开发行股票并上市招股说明书51393页